「和声Ⅰ」の知識が概ね身についた方は、実作品の「アナリーゼ(楽曲分析)」を行う事によっても、

作曲の基盤を築いてゆく事ができるかと思います。

そうした知識を活かして、作曲も基礎から応用に繋げて参りましょう。

-

【池内友次郎氏著 3冊の良書のリニューアル復刻】

-

【祝O.Messiaen生誕115年 -2023年12月10日-】

-

【2023年夏期休暇】

-

【Olivier Messiaen『Vingt Leçons d’harmonie』No.15 Chants doneés】

-

【O.Messiaen『20の和声課題』 〈No.15:半フランク風・半ドビュッシー風〉の音源作成】

-

【2022年11月3日 「エマール・ピアノリサイタル O.Messiaen《鳥のカタログ》全13曲】

-

【「和声学アドヴァンスコース」 Henri Challan『380 Basses donnés et Chants doneés』9b No.331 E dur 動画作成】

-

【2022年9月11日㈰「クラシック音楽館」 – オリヴィエ・ラトリーのオルガンによるプーランク作曲 オルガン協奏曲 ト短調-】

-

【G. Fauré《Messe de Requiem》〈Pie Jesu〉Op. 48 (1887-88) (Pour Fl. Hp. Org.) 動画作成】

-

【Ravel《 Shéhérazade》(1904) -Mezzo ステファニー・ドゥストラック -】

-

【『Olivier Messiaen edition』- 一時的に在庫切れ -】

-

【ピエール=ロラン・エマール演奏会 O.Messiaen 《鳥のカタログ》】

-

【楽譜作成ソフト「Finale」開発終了に伴い「Dorico pro 5」へとクロスアップロード】

-

【池内友次郎氏著 3冊の良書のリニューアル復刻】

-

【「LINE公式登録」と「SNS」ページのリニューアル】

-

【2023年9月4日 明治学院大学バッハアカデミーによるMozart《Requiem》の熱演終了】

-

【今年も合唱団の方々の本番間近です!】

-

【「レッスン謝礼10%Off 感謝祭」のお知らせ】

-

【2023年夏期休暇】

-

【Olivier Messiaen『Vingt Leçons d’harmonie』No.15 Chants doneés】

-

【2023年 謹賀新年】

-

【教室Web全面リニューアル1周年です】

-

【J.S. Bach Invention No.2 c moll, BWV 773 Duo (Vn. et Vc.) 音源動画作成】】

-

【「和声学アドヴァンスコース」 Henri Challan『380 Basses donnés et Chants doneés』9b No.331 E dur 動画作成】

-

【La danse baroque ― La bourée d’achille partie 1 ― バロックダンス ― ブーレ舞踏譜 第1部 ―】

-

【ご挨拶】

-

【6月21日 「国際ヨガデー! (International Yoga day)」】

-

【西洋哲学と東洋哲学の融合の神秘 -ピラティスとヨギーニ(ヨガを愛好する女性)としての私の立場から-】

-

【2023年秋の祝宴会】

-

【2023年11月の美容室】

-

【2023年誕生日のお礼】

-

【身体を鍛える!】

-

【Fitness Clubの予約】

-

【北海道旅行からの帰京】

-

【2023年9月の美容室 – 翌日は合唱団の本番です -】

-

【第105回夏の甲子園 慶應高校優勝の翌日】

Ⅰ-3 専門的作曲系科目〈作曲・アナリーゼ(楽曲分析)〉

Ⅰ-3 専門的作曲系科目〈作曲・アナリーゼ(楽曲分析)〉

クラシック作曲

クラシック作曲Ⅰ(レベル:初級 ★) |

先ずは、ご自身で作られた歌曲などの単旋律に、ピアノ伴奏を付けてゆく事により、一つの作品として完成させてゆきます。最終的には、合計3段(旋律パート+ピアノの大譜表)のスコアを作成する事となります。 ご自身でのはじめての作曲を経験したい方向けのレッスンです。 |

ワンレッスン/60分 ¥6,500- ~ |

クラシック作曲Ⅱ(レベル:中級 ★★~★★★) |

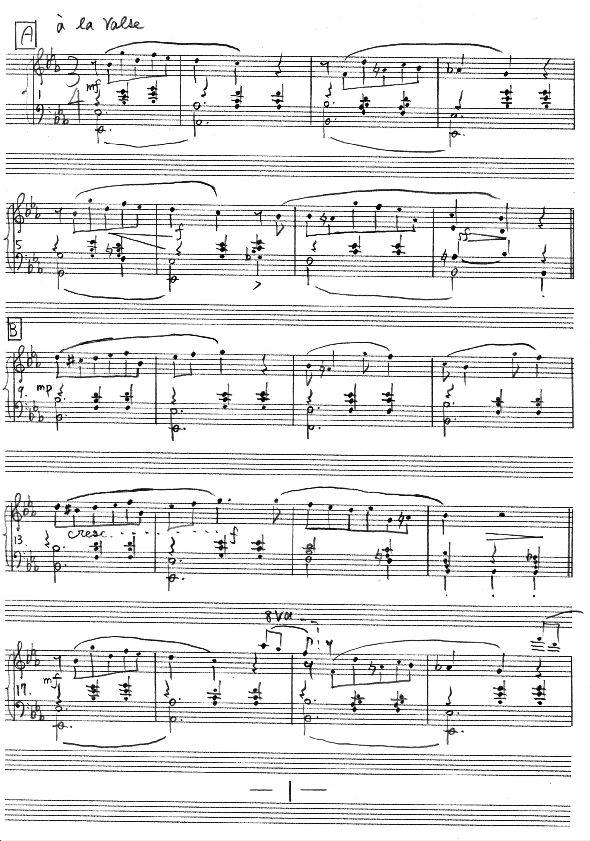

「1小節~2小節程度の大譜表によるピアノ曲のためのモティーフ」をお渡ししますので、その後の続きを書いてゆき、一つの作品として完成させてゆきます。ご自身でのはじめてのピアノ曲作曲を経験したい方向けのレッスンです。 |

ワンレッスン/60分 ¥7,000- ~ |

クラシック作曲Ⅲ(レベル:上級 ★★★★~★★★★★) |

第1テーマ及び第2テーマを自身で作曲し、任意の室内楽曲を単一楽章ソナタ形式で作曲してゆきます。当教室「クラシック作曲Ⅱ」を修得された方向けのレッスンです。 |

ワンレッスン/60分 ¥7,500- ~ |

クラシック作品アナリーゼ (楽曲分析)

クラシック作品アナリーゼ (楽曲分析)(レベル:初級 ★★) |

「アナリーゼⅠ」では、「プレ和声学(楽典)」の水準を学び終わった方を対象としたレッスンとなります。「アナリーゼⅡ」では、「和声学Ⅰ~Ⅱ」もほぼ知識として身についているかたが望ましでしょう。「アナリーゼ上Ⅲ」では、ほぼ全ての和声知識がある方を対象とさせて頂きます。(ジャンル:古典派~調性のあるクラシック作品。バロック様式は一部対応。 ルネッサンス期の教会旋法的作品創作、或いは十二音技法による無調作品創作などは、範疇外としたいと思います。) |

ワンレッスン/60分 ¥6,500- ~ |

クラシック作品アナリーゼ (楽曲分析)(レベル:中級★★★) |

和音進行の原理を把握しつつ、一場の中に「経過音などによる偶成和音のゆれ」が生じている事などを分析し、こうした「ゆれ」により、巧みに音楽が進んでゆく事を学びます。 |

ワンレッスン/60分 ¥7,000- ~ |

クラシック作品アナリーゼ (楽曲分析)(レベル:上級★★★★) |

アナリーゼⅢ水準では、下記の観点からアナリーゼを行ってゆきます。 1. 楽式のアナリーゼ (最初に全体像の把握) 2. 和声進行のアナリーゼ (偶成和音による「ゆれ」の把握など) 3. 素材の用いられ方のアナリーゼ (素材展開の把握) 楽曲とは、多様な側面から成り立っています。そうした「仕組み」を網羅的に視てゆく事を目的とします。 |

ワンレッスン/60分 ¥7,500- ~ |